AI要約

「卵のサイズにかかわらず黄身の大きさは同じ」という俗説を数学的に検証。体積と表面積のスケーリング則を用いて、その誤解の背景に迫ります。

やること

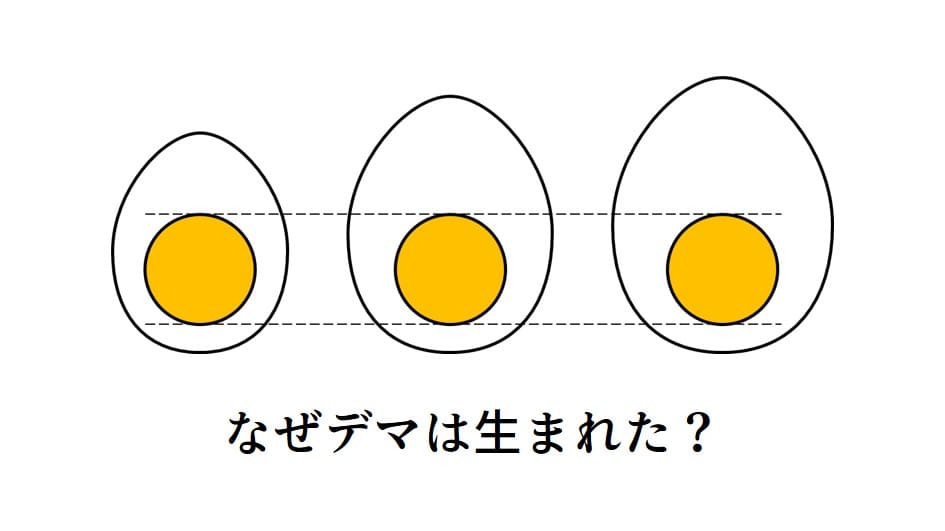

「卵はどのサイズも黄身の大きさは同じ」

という有名なデマがあります。発端はとあるスーパーのPOPと言われています。

ざっと検索したところ、いくつかのサイトでも同様の記載がありました。

自分は今まで卵の大きさに比例するように黄身の大きさも違う、と思っていましたが、実はサイズに関係なく黄身の大きさはほぼ同じなのですね。

森の宮スキンケア診療室「卵のサイズ、SでもLLでも、黄身の大きさはほぼ同じだって知ってました?」

卵は大きくなるほど白身の量が多くなりますが、黄身の大きさはほとんど同じです。このため、メレンゲなどを作る際には、白身の量が多いLサイズ以上が適しています。

農畜産業振興機構「【まめ知識】卵の選び方」

まあしかし、今ではこれがデマであるという検証結果が溢れています。データによれば、MSサイズ以上であれば黄身は(全卵に対して)32%程度のようです。SS~Sサイズでは26~30%と少し黄身が不利です。

よって正しくは、卵はサイズによって黄身の大きさもちゃんと違う。

さて、では冒頭のPOPは真っ赤なウソだったのか?と言われると、実は擁護できなくもないのです。今回は「卵はどのサイズも黄身の大きさは同じ」というデマが生まれた原因を数学の力で考察していきたいと思います。

ヒント

まず、「卵はどのサイズも黄身の大きさは同じ」そのものは完全にウソなので、少し解釈を変えて

「小さい卵のほうが黄身の比率が大きい」

という事実誤認について考えることにします。冒頭のPOPもそういうニュアンスで書かれています。

ここで、次の動画を見てみましょう。

卵を高速で割っているのですが、けっこう白身をロストしているように見えます。

理論

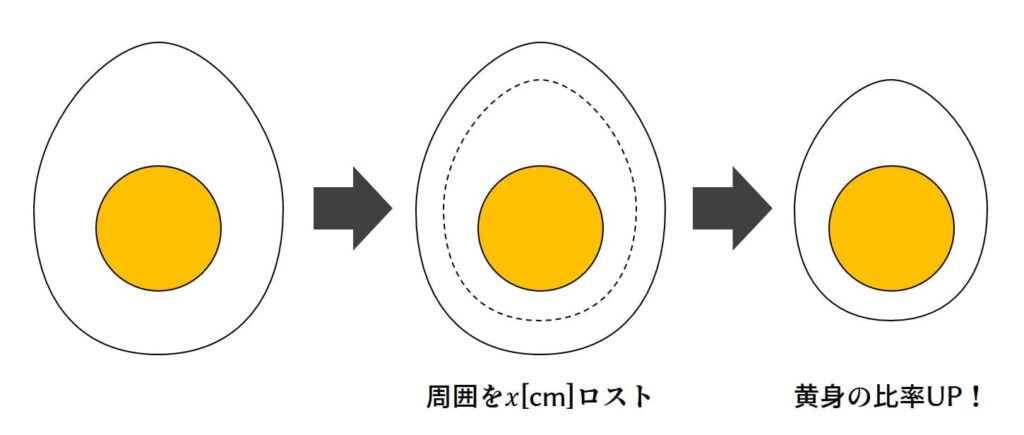

そうなんです。殻の内側に付いた白身をロストした場合、スケーリング則によって、小さい卵ほど黄身の比率が大きくなると考えられるのです。

卵のサイズは半径の3乗に比例しますが、殻の内側に付いてロストする量は表面積、すなわち半径の2乗に比例します。これがポイントです。

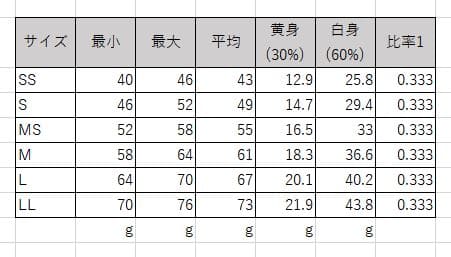

Excelで計算してみました。

SS~LLサイズまでの卵(殻付き)の重さは規格で定められています。まず、一律で黄身を30%、白身を60%、殻を10%と仮定します。

この時点では、全卵(殻なし)に対する黄身比率はすべて33.3%です。

次に、白身が殻に0.5cmの厚み分くっついて損失した場合の黄身と白身の重さを計算します。

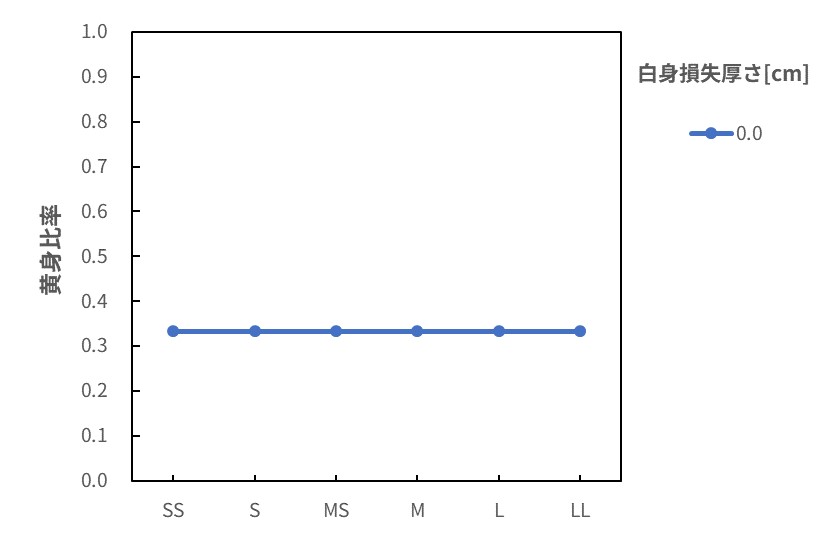

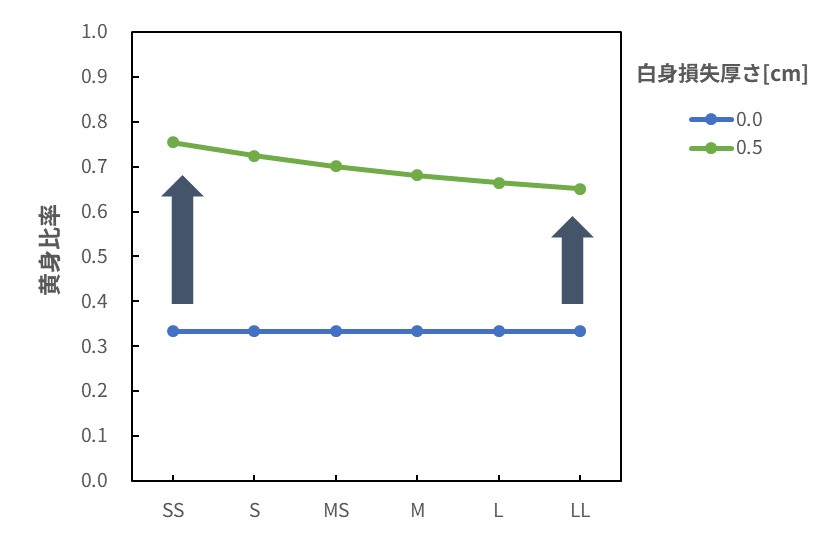

黄身比率をプロットすると、小さい卵ほど比率の上昇幅が大きいことがわかります。

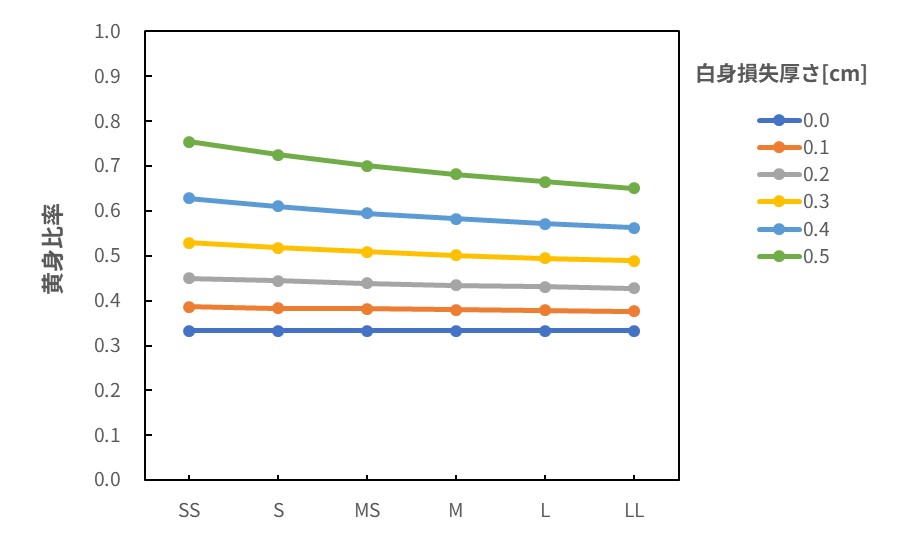

損失厚みを0.1~0.5cmで変えてみると、その傾向がよりはっきりと分かります。

まあさすがに0.5cmも損失しないと思いますが、0.1cmの損失でも線に傾きが生じます。

結論

このことから、次の結論が導けます。

卵はどのサイズも黄身の比率は一定と言えるが、卵を高速で割る場合、殻の内側に付いた白身が損失することを考慮すると、小さい卵の方が黄身の比率が高くなる。

おわりに

スケーリング則は身の回りのさまざまな現象に関わっています。探してみると面白いかもしれませんね。