AI要約

雑誌の原稿料として提示された「税込11,356円」という中途半端な金額。その背後にある税抜価格や税率改定の歴史から、筆者が独自にその根拠を読み解きます。

やること

マジでどうでもいい話をします。

先日ある雑誌に寄稿したところ、原稿料が1ページあたり11,356円(消費税込み)でした。帳簿のために税抜き価格を計算すると、10,324円ということになります。

なぜこんな中途半端な原稿料になったのか編集者の方に訪ねたところ

- 原稿料は1万円である(であった)

- これまでの消費税率改正への対応で税抜き原稿料が半端な数字になった

という証言が得られました。

さて、11,356円(税込み)という価格がどうやって誕生したのか、考察していきたいと思います。

分析

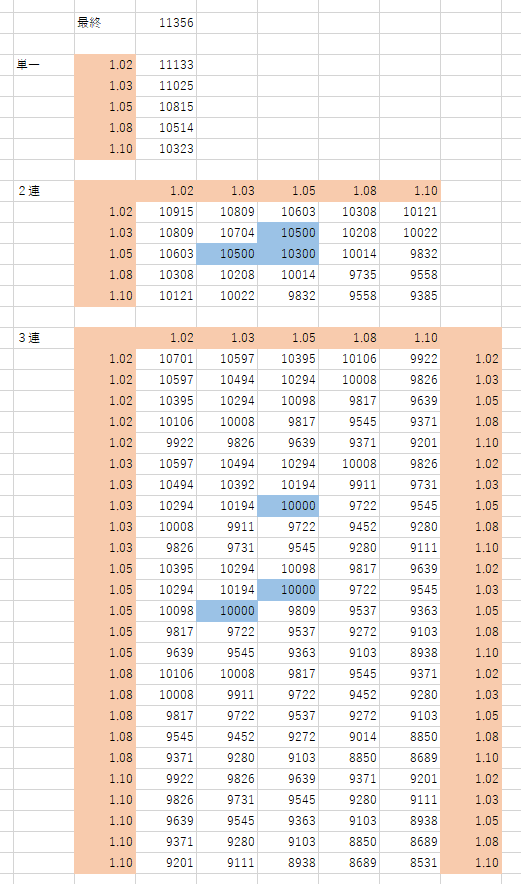

本当にどうでもいいことばかり解析している日々ですが、こんなExcelをサクッと作ります。小数点以下切り捨てです。

税抜き価格としてキリが良さそうながものを青く塗りました。

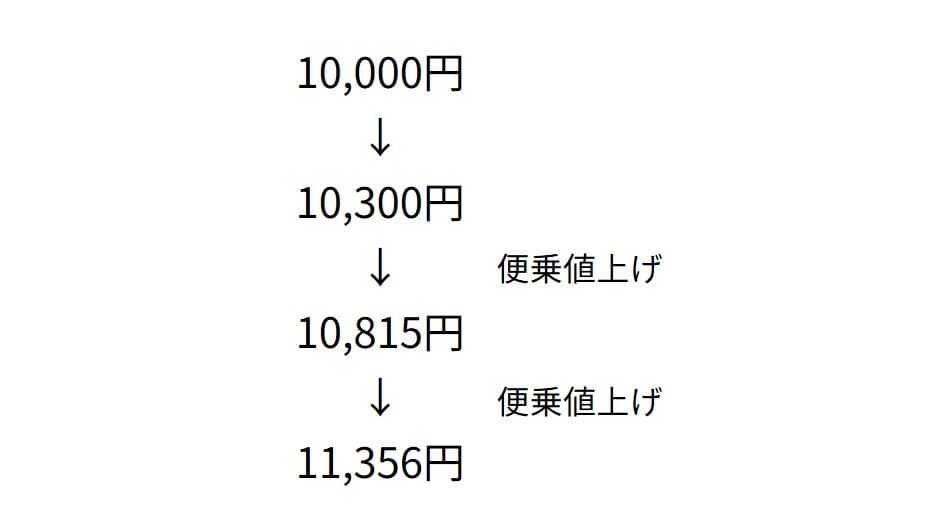

このことから分かるのは、10,000円に対して+3%、+5%、+5%を順不同で行うと11,356円になるということです。

考察

ここで消費税率改定の歴史を調べます。

- 1989年:消費税3%導入

- 1997年:5%に引き上げ

- 2014年:8%に引き上げ

- 2019年:10%に引き上げ

10,000円に対してこれらを順に適用しても11,356円(税込み)になりません。ですので、おそらく便乗値上げも挟んでいることが推察されます。

必要な値上げは「+3%」「+5%」「+5%」の3回ですので、矛盾なくストーリーを立てるには

- 消費税3%導入時:+3%

- 5%に引き上げ時:+5%

- 8%に引き上げ時:何もしない

- 10%に引き上げ時:+5%

と割り振るしかありません。これで骨子は固まりました。あとはChatGPTにストーリーを完成してもらうのみです。完全に架空のストーリーなので怒らないでくださいね(笑)

税込み11,356円、誕生の物語 〜税とトリックの三十年戦争〜

始まりの3%(1989年)

🧑💼「ついに消費税導入か…。3%ってことは10,000円のものは10,300円でええんやろ」

🧾 →10,000円(税抜き)/10,300円(税込み)

この時点では正直。みんな素直に税率をかけていた…。

5%ショックと“例の手”(1997年)

😎「今度は5%やと?普通だと10,500円(税込み)になるけど、ひらめいた!」

💡「現在の10,300円(税込み)を(税抜き)ってことにしたら……」

🧮「10,300 × 1.05 = 10,815円 ッシャァ!儲かる!!」

🧾 →10,300円(税抜き)/10,815円(税込み)

便乗値上げ第1波、成功

8%時代、据え置きの良心(2014年)

🧑💼「8%だって?ごまかすのも難しいし……しゃあない、普通に税率上げるか」

🤝「10,300 × 1.08 = 11,124円。まぁこんなもんやろ」

🧾 →10,300円(税抜き)/11,124円(税込み)

税率に素直な時代、一瞬だけ訪れる

10%と帳尻合わせ(2019年)

🤔「今度は10%??普通だと11,330円(税込み)になるけど、少しでも値上げしたいな~。ひらめいた!」

😏「 5%のときと比べて+5%上乗せしたらええやん!」

🔥「10,815 × 1.05 = 11,356円!ちょっとお得ww」

🧾→10,324円(税抜き)/11,356円(税込み)

便乗値上げ第2波、堂々完了!

おわりに

うーん、ちょっと無理があるかなぁ(ストーリーに)

余談ですが、消費税率10%になったことによって税込み1,000円は存在し得なくなった(端数切捨ての場合)ことは有名です。909円でも910円でも計算が合いません。税込み1,000円の商品を見かけたら店長さんに「これって税抜きだといくらで帳簿してるんですか?」と聞いてみましょう(ガチ迷惑)